Aufruf 2024

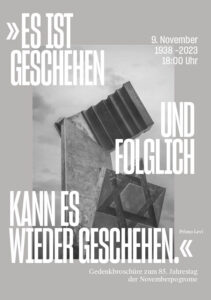

9. November 2024 – Gedenken an die Novemberpogrome 1938

Gedenkkundgebung und antifaschistische Demonstration

9. November 2024 | 17.00 Uhr | Mahnmal Levetzowstraße | Berlin-Moabit

Kein Vergeben – kein Vergessen: Gedenken heißt Handeln!

Als antifaschistisches Bündnis rufen wir am 9. November 2024, dem 86. Jahrestag der Novemberpogrome, zu einer Gedenkkundgebung am Mahnmal Levetzowstraße mit anschließender, kraftvoller antifaschistischer Demo durch Moabit auf.

Der 9. November 1938 war der Höhepunkt der Novemberpogrome und das Vorspiel für den Massenmord an über sechs Millionen Jüdinnen*Juden. Die Nazis hatten bis dahin schrittweise mit Berufsverboten, dem Ausschluss aus Universitäten, dem Raub jüdischen Eigentums und der Markierung von Jüdinnen*Juden und anderer Minderheiten als „rassische Feinde” der sogenannten „Volksgemeinschaft” deren Ausgrenzung betrieben. Die Novemberpogrome stellte den Übergang von der Vertreibungs- zur Vernichtungspolitik dar.

Staatlich orchestriert und angestoßen, kam es überall in Deutschland und Österreich unter der Anführung von SA und SS zu einem hasserfüllten Ausbruch des deutschen Mobs gegen die jüdische Bevölkerung. In ihrer antisemitischen Zerstörungswut plünderten sie jüdische Geschäfte und Wohnungen, zerstörten Friedhöfe und über die Hälfte der Synagogen und Gebetshäuser; viele wurden in Brand gesteckt. Jüdinnen*Juden wurden durch die Straßen getrieben, verschleppt, inhaftiert, vergewaltigt. Über 1.300 wurden ermordet. Am 10. November erfolgten die ersten reichsweiten, systematischen Deportationen von 30.000 Jüdinnen*Juden in Konzentrationslager. Mit der weiteren Entrechtung und dem Verbot der Auswanderung ab 1941 wurden immer mehr Jüdinnen*Juden verhaftet. Die Menschen, denen es nicht gelang, zu fliehen oder sich zu verstecken, wurden weiter über die Deportationsstationen in die besetzten Ostgebiete verschleppt, um sie dort in den Vernichtungslagern zu ermorden. Allein vom Güterbahnhof Moabit wurden über 32.000 Jüdinnen*Juden deportiert. In langen Marschkolonnen wurden sie mitten am Tag unter aller Augen durch Moabit getrieben, wo viele Jüdinnen*Juden zu Hause waren. Von dort wurden sie in den am Bahnhof bereit stehenden Waggons abtransportiert. Was bis dahin eine unheilvolle Bedrohung war, wurde Realität: Der vom antisemitischen Wahn getriebene Versuch der Vernichtung aller und jedes einzelnen jüdischen Menschens, der erst mit der Niederlage Nazideutschlands 1945 gestoppt werden konnte.

Angriffe auf die Erinnerung

Die über Jahrzehnte an vielen Stellen von Überlebenden und Antifaschist*innen in Deutschland erkämpfte Kultur des Erinnerns, Gedenkens und Mahnens ist in den letzten Jahren unterschiedlichsten Angriffen ausgesetzt: Durch klassische Schuldabwehr, derer sich allen voran Akteure der extremen Rechten bedienen und die inzwischen auch von der AfD im Parlament vertreten wird. Durch Angriffe auf die Präzedenzlosigkeit der Shoah. Durch Bedrohungen jüdischen Lebens und Beschädigungen von Gedenkorten im Zuge des Gaza-Krieges.

Das Handwerk der AfD und anderer extrem Rechter ist vor allem, die geschichtliche Bedeutung der Zeit des Nationalsozialismus und die damit verbundenen Verbrechen kleinzureden. Die Rede vom „Vogelschiss“ und vom „Denkmal der Schande“ ist weitläufig bekannt. Der AfD-Spitzenkandidat Krah zur Europawahl ließ sich in einem Interview mit der Aussage zitieren, dass nicht alle Männer in der SS Verbrecher gewesen seien. Der AfD-Bundesvorsitzende Chrupalla sprang ihm kürzlich bei, machte sich Krahs Aussage zu eigen und erweiterte sie um den Spruch, dass nicht jedes NSDAP-Mitglied ein Nazi gewesen sei. So ist es nicht verwunderlich, dass auch Gedenkstätten und Gedenkinitiativen immer wieder Angriffen der AfD ausgesetzt sind. Zum einen gibt es regelmäßig Streit um die Teilnahme von AfD-Vertreter*innen an Gedenktagen und -veranstaltungen. Zum anderen versucht die AfD regelmäßig, die Finanzierung von Gedenkstätten und -initiativen zu kürzen oder zu beschränken. Die verbale Umdeutung der NS-Geschichte geht mit der Unterbindung einer gut ausgestatteten Geschichtsvermittlung für Jugendliche und Interessierte einher.

Neue Herausforderungen für ein antifaschistisches Gedenken

Bereits seit einigen Jahren ist verstärkt zu beobachten, dass die Einzigartigkeit der Shoah infrage gestellt wird. Versuche, die Verbrechen des NS in ein Muster von anderen Völkermorden einzuordnen, vernachlässigen dabei die spezifischen Merkmale des industriellen antisemitischen Massenmords. Diese Relativierung führt zu einer begrifflichen Unschärfe des Antisemitismus und damit zielsicher in ein gefährliches Missverständnis über seine Ursachen und mörderischen Ausdrucksformen.

Die weltweite Dynamik nach dem antisemitischen Pogrom der Hamas und ihrer Verbündeten am 7. Oktober 2023 und des bis heute anhaltenden Kriegsgeschehens in Gaza hat eine große Bedrohung für Jüdinnen*Juden auch in Deutschland bewirkt. Es kam zu körperlichen Angriffen auf Menschen, die offen jüdische Symbole zeigten oder hebräisch sprachen und zu Anschlägen auf Synagogen. Dazu kommt der antisemitische Druck auf Jüdinnen*Juden, sich von den Handlungen der israelischen Regierung zu distanzieren. Wenn sie dies nicht tun, bekommen sie den diffamierend verwendeten Stempel „Zionist*in“ aufgedrückt. Ein Diskurs, der auf Ausgleich, Verständigung und Friedensbemühungen ausgerichtet ist, scheint in weiter Ferne. Jüdisches Leben ist durch diese Zuspitzung gegenwärtig weltweit gefährdet.

In ihrer Ablehnung des jüdischen Staates ist Antisemit*innen kein propagandistisches Mittel zu drastisch. Das rote Dreieck, das die Hamas im Kontext des Pogroms am 7. Oktober als Zielmarkierung für jüdisch-israelische Opfer und Feinde verwendete, wurde auch in Berlin an linke Kneipen, Wohnungen jüdischer Menschen, Zeitungsredaktionen und universitäre Räume geschmiert. Markiert wurden damit u.a. Menschen mit kritischer Haltung zu anti-israelischen Protesten.

Dabei ähnelt das rote Dreieck der Hamas zum Verwechseln dem Roten Winkel, mit dem im KZ-System Nazideutschlands die politischen Häftlinge gekennzeichnet wurden. Nach der Befreiung 1945 eigneten sich Verfolgte des Naziregimes den Roten Winkel als Symbol an. Antifaschistische Verbände, in denen überlebende Verfolgte und viele Hinterbliebene von Verfolgten organisiert sind, kritisierten die Umdeutung und Entwendung des Symbols durch die Hamas und ihre Sympathisant*innen.

Mehrfach wurden Denkmäler für die jüdischen Opfer des NS mit dem roten Dreieck der Hamas und anti israelischen sowie antisemitischen Parolen beschmiert. Die bekanntesten Beispiele waren das immer wieder betroffene Anne-Frank-Denkmal in Amsterdam und das Rosenstraßen-Denkmal in Berlin. Auch das Denkmal in der Levetzowstraße, an dem unsere jährliche Kundgebung stattfindet, wurde Ende Mai dieses Jahres in ähnlicher Weise beschmiert.

Erinnern heißt Handeln

Ein Gedenken an die Verbrechen des NS heißt für uns, die Gefahren von rassistischer Instrumentalisierung und Antisemitismus ernstzunehmen und deren Aufkommen entschieden entgegenzutreten.

Sowohl beim gefährlichen Erstarken rechter Parteien und deren Steigbügelhalter*innen aus der bürgerlichen Mitte, aber auch wenn sich Kritik an israelischem Regierungshandeln in offenem Judenhass und Gewalt gegen hier lebende Jüdinnen*Juden Bahn bricht.

Das Bündnis zum Gedenken an den 9. November ruft auch dieses Jahr wieder zu einer Gedenkkundgebung am Mahnmal an der ehemaligen Synagoge in der Levetzowstraße in Moabit auf. Anschließend wird eine antifaschistische Demonstration durch Moabit zum Deportationsmahnmal auf der Putlitzbrücke führen.

Unser Gedenken heißt:

– Solidarität mit allen von Antisemitismus Betroffenen und Israel als ihrem Zufluchtsort

– Keine Versöhnung mit Deutschland

– Gegen jeden Antisemitismus und Rassismus

Material 2024

Termine 2024

30. Oktober | 20.00 Uhr | B-Lage Mareschstr. 1 (Berlin-Neukölln)

Buchvorstellung „Olga Benario – Berliner Kommunistische Jugend“

Eine kommunistische Jugend in Berlin heißt auf Fahrrädern vor den Cops flüchten, den Nazis in Schöneweide einen Besuch abstatten, nachts Plakate um den Hermannplatz kleben. Und am Wochenende mit den Genoss*innen raus zum See nach Brandenburg fahren. So beschreibt Olga Benario das Leben der Kommunistischen Jugend in Berlin um das Jahr 1929. Der Verbrecher Verlag hat ihre Aufzeichnungen, die Ende der 20er Jahre auf Russisch erschienen sind, nun erstmals auf Deutsch veröffentlicht.

Am 30. Oktober wird der Verbrecher Verlag Olgas besonderes Buch vorstellen, einen Einblick in ihr Leben geben und einzelne Kapitel vorlesen. Mit den Geschichten aus Olgas Buch können wir uns als Linke identifizieren, ob mit Großstadt- oder Dorfjugendhintergrund. Doch wir wollen nicht nur in kommunistischer Geschichte schwelgen, sondern mit euch diskutieren: Was haben Olgas Aufzeichnungen kommunistischer Praxis mit uns 100 Jahre später noch gemein? Wer trägt das Erbe emanzipatorischer, kommunistischer Organisierung weiter und wer nicht?

Wir freuen uns auf euch, eine spannende Diskussion und kalte Getränke in der B-Lage. Vorher kann vor Ort die Küfa besucht werden.

Eine Veranstaltung der Autonomen Neuköllner Antifa

05. November| 20.00 Uhr | loge. Kinzigstr. 9 (Berlin-Friedrichshain)

Vortrag mit Kai Schubert: Antisemitismus trotz und wegen Bildung? Wenn ‚Holocaust Education‘ und Bildung zum Nahostkonflikt Antisemitismus fördern

Angesichts eines dramatischen Erstarkens von Antisemitismus in Deutschland wird neben mehr Repression häufig vor allem „mehr Bildung“ gefordert. Wie genau diese Bildung gestaltet sein soll, ist allerdings alles andere als selbstverständlich. Der Vortrag geht zunächst der Frage nach, wie sich allgemein Bildung zu Antisemitismus verhält – schließlich gab und gibt es historisch wie gegenwärtig deutliche Ausprägungen von Antisemitismus auch unter Gebildeten.

Anschließend werden mit der Bildung zu Nationalsozialismus und der Schoah wie auch zum sog. Nahostkonflikt zwei inhaltliche Felder beleuchtet, die regelmäßig zur Antisemitismusprävention aufgerufen werden. An ihnen soll aufgezeigt werden, dass das Bildungsziel, für Antisemitismen zu sensibilisieren, voraussetzungsreich ist. Einige Konzepte führen jedoch dazu, Antisemitismus zu marginalisieren, zu rationalisieren und sogar zu reproduzieren. Sie laufen also Gefahr, Antisemitismen zu verstärken, statt sie zu reduzieren. Dies wird anhand von Beispielen aufgezeigt.

Der Vortrag richtet sich an Personen, die in der Bildungsarbeit tätig sind, wie auch an alle Interessierten.

Kai Schubert studierte Politikwissenschaft und Antisemitismusforschung, promoviert zu antisemitismuskritischer Bildung an der Universität Gießen und arbeitet in der politischen Bildung.

Die Veranstaltung der TKA | Theorie, Kritik & Aktion findet auch im Rahmen der Bildungs- und Aktionswochen gegen Antisemitismus 2024 statt.

06. November 2024 | 19.00 Uhr | Kino in der Regenbogenfabrik, Lausitzer Straße 21a (Berlin-Kreuzberg)

Buchvorstellung, Lesung und Gespräch: Esthers Spuren

Die Geschichte der Shoah-Überlebenden Esther Bejarano und der Kampf gegen Rechtsextremismus

Angesichts Dr. Karoline Georg (Gedenkstätte Stille Helden) spricht mit Benet Lehmann

Die Zeitzeugin, Musikerin und Antifaschistin Esther Bejarano (1924 – 2021) wurde mit 18 Jahren nach Auschwitz deportiert.

Sie musste Akkordeon im berüchtigten »Auschwitzer Mädchenorchester« spielen, kam später in das KZ Ravensbrück und floh bei Kriegsende während eines Todesmarschs. Sie war Ehrenvorsitzende der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes- Bund der der Antifaschist*innen (VVN-BdA).

Benet Lehmann, (geb. 1997), hat Geschichte, Englisch und Kunstgeschichte in Hamburg, Berlin und Jerusalem studiert und viele Gespräche mit Esther Bejarano geführt. Als Mitglied der letzten Generation, die noch unmittelbar mit Zeitzeug*innen sprechen kann, begibt sich Benet Lehmann im neu erschienen Buch auf die Spuren ihres Lebens.

Und fragt: Welche Rolle spielt das Erbe der Zeitzeug*innenschaft heute noch?

Und vor allem: Hilft Erinnerungskultur gegen Antisemitismus und Rassismus?

Dr. Karoline Georg (geb. 1980), Politik-wissenschaftlerin ist die Enkelin von Karl Raddatz (1904–1970), Kommunist, Widerstandskämpfer, Sachsenhausen-Häft-ling und Mitbegründer der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN).

Sie leitet die Gedenkstätte Stille Helden in der Stiftung Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Sie ist, wie ihr Großvater, Mitglied der VVN-BdA.

Die Berliner Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschist-*innen (VVN-BdA), gegründet 1948, hat heute nur noch sehr wenige ihrer Gründer*innen als Zeitzeug*nnen in ihren Reihen.

09. November | 17.00 Uhr | Mahnmal Levetzowstraße (Berlin-Moabit)

Kundgebung in Gedenken an die Novemberpogrome 1938 und anschließende antifaschistische Demonstration